テロメア検査

テロメアテスト(未病リスク検査)

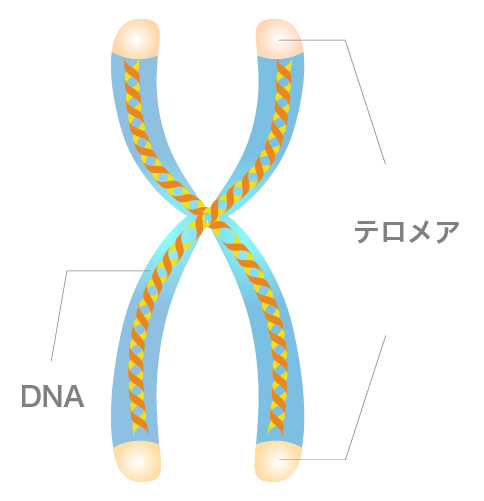

テロメアは染色体の先端にキャップのように存在し、大切な遺伝子情報を保護する役目があると考えられている領域です。

テロメアは細胞が分裂によって自己を複製するたびに縮んでいき、やがてテロメアがなくなった細胞はそれ以上の分裂ができなくなってしまいます。

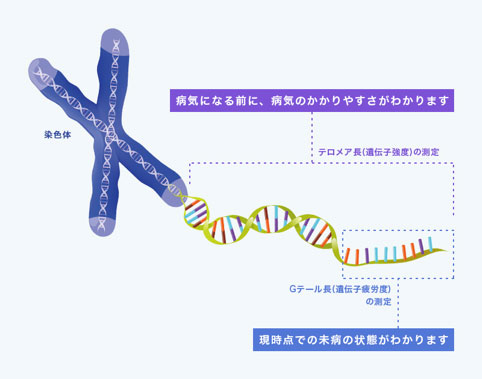

テロメア全体の長さとテロメア末端のGテールの長さを測定することにより、「遺伝子強度」と「遺伝子疲労度」がわかります。

遺伝子強度

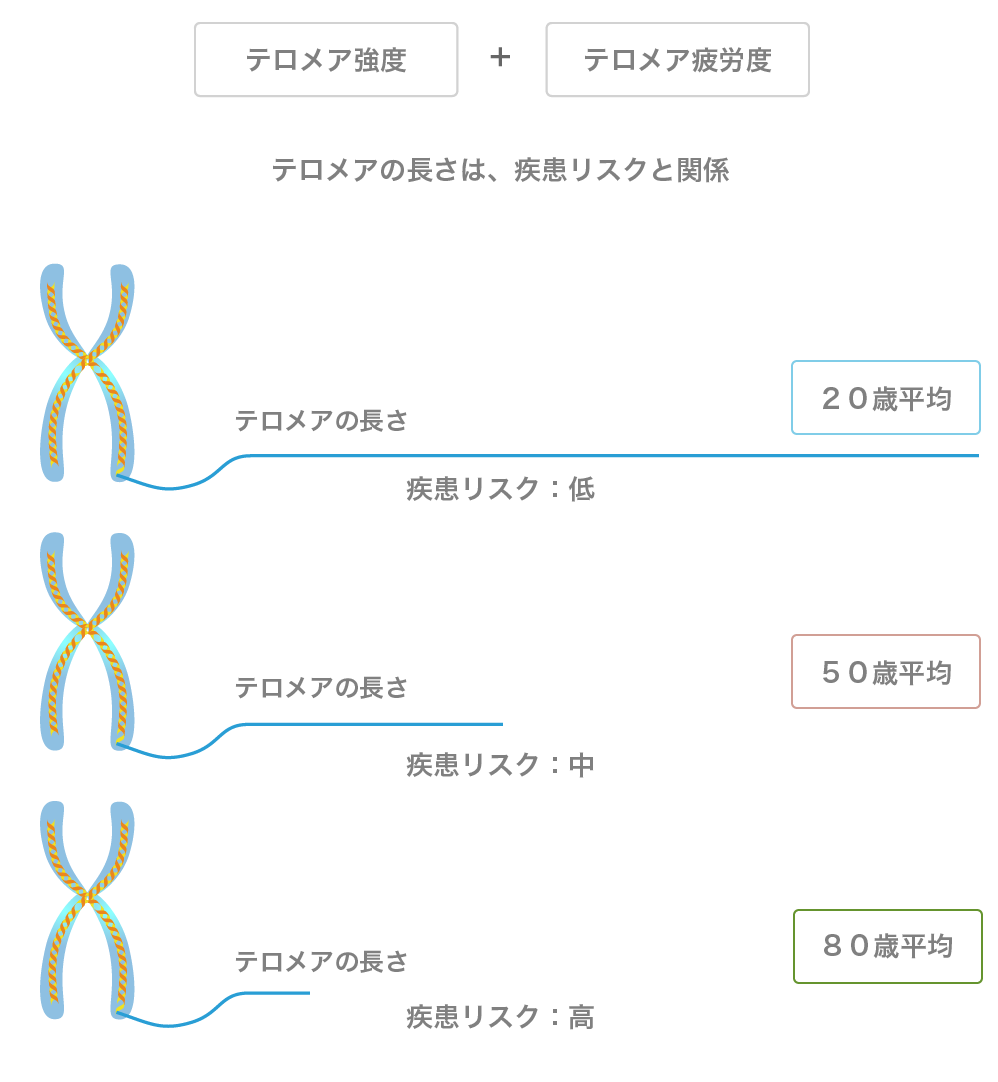

テロメアの長さから遺伝子年齢を算出し、実年齢と遺伝子年齢の差から遺伝子強度を算出します。

これまでの生活習慣から受けた遺伝子への負荷の蓄積がわかります。

遺伝子疲労度

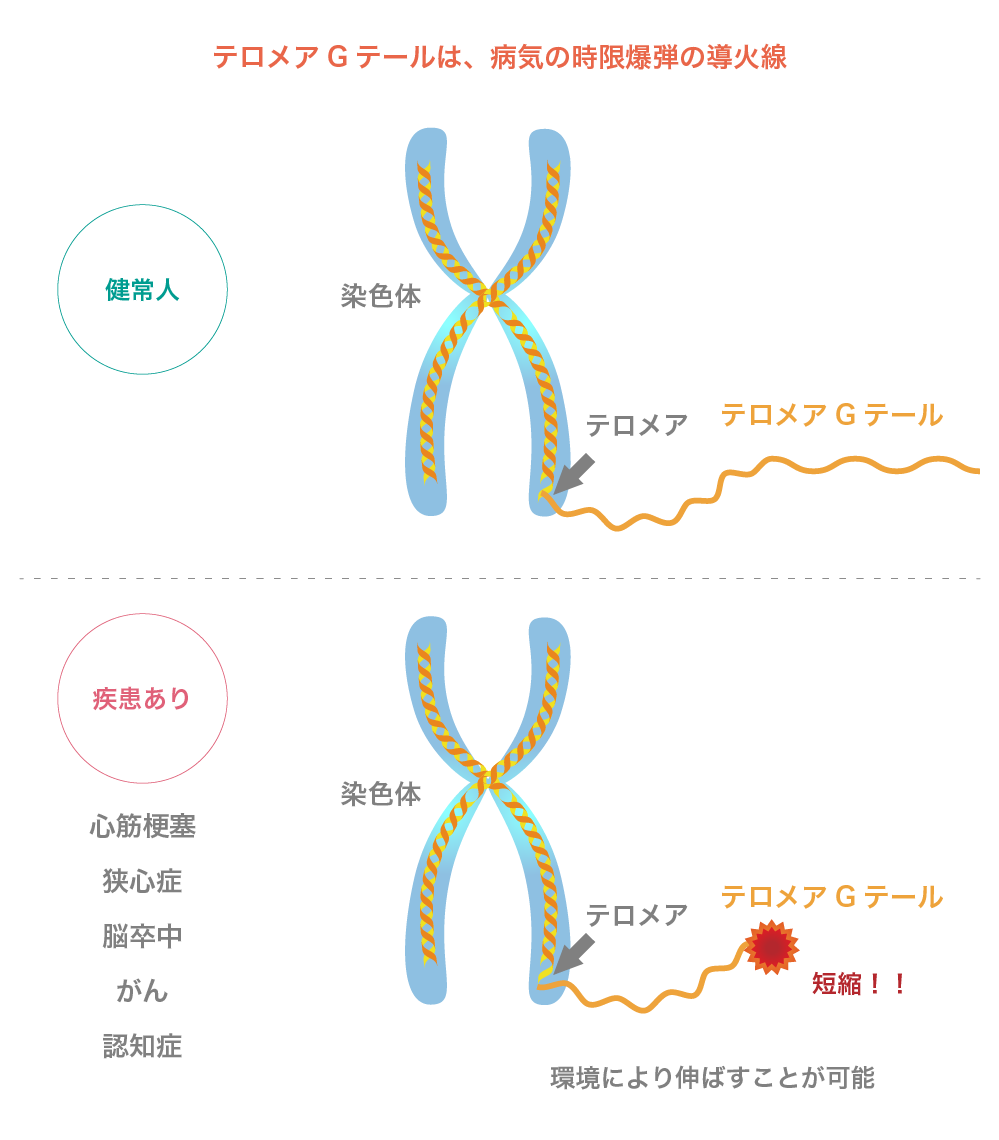

テロメアの長さに占めるGテールの長さの割合として算出されます。

現在の生活習慣から受けている遺伝子への負荷がわかります。

遺伝子負荷が大きいと様々な疾患になるリスクが高まります。

心筋梗塞や狭心症、脳卒中、がん、認知症などではテロメアが短縮していると報告されています。

環境改善などで、酸化ストレスを減らすことなどにより、テロメアを伸ばすことが可能です。

ご自身の疾患リスク(未病状態)を知り、疾患予防に努めましょう。

私たちの体を作っている細胞は、分裂できる回数に上限があります。分裂できなくなると新しい細胞が生まれなくなります。つまり老化の始まりで、この老化と深い関わりがあるのがテロメアです。

テロメアとは、染色体の端にある構造体のことで、染色体の中にある重要な遺伝子情報を守っています。細胞の老化を決める重要な構造体であることから、加齢による疾患(認知症など)、にも関連しています。テロメアテストでは、この「テロメア」を解析し、持って生まれた「遺伝子の強さ(遺伝子強度)」や、日々受けるストレスによる「遺伝子の疲労度(遺伝子疲労度)」を測定します。テロメアは細胞分裂のたびに短くなっていくのでテロメアが短い=細胞の老化が進んでいると考えられます。その進み具合には個人差があり、テロメアの長さを調べることで、細胞レベルの老化度を把握し、そこから様々な疾患へのなり易さを検査します。

テロメアが短い人は、将来、以下ような疾患のリスクが高まります。

脳卒中・心筋梗塞・糖尿業・認知症・がんなど

しかし、テロメアは短くなるスピードを緩めることはできますので、検査結果をもとに、食生活の改善、運動習慣を改善するなど、生活習慣を見直し、予防対策を始めることをお勧めします。